19世紀のロンドンは産業革命を成し遂げ繁栄の境地にありましたが、同時に都市への人口集中、都市環境の悪化、貧富の差の拡大など都市化の負の側面も顕在化した時代。

下水の未整備による大臭気、コレラの大流行などの弊害もらわれました。そんなロンドンの貧富の差を明らかにしたのが「ブースのロンドン貧困地図でした。

チャールズ・ブースによる調査

チャールズ・ブースは船会社を経営するなど実業家として知られていましたが、ロンドンの貧困層の生活にショックを受け、1880年代に私費を投じてロンドン市民の貧困状況について調査をすることにしました。

その成果としてまとめられたのが「ロンドン民衆の生活と労働」と今回紹介する「貧困地図」です。

繁栄するロンドンにおいて貧困層など数が少ない、そして貧困は個人の自己責任に起因するとされていた当時の風潮でしたが、貧困層は予想を大きく上回る3割もいたという結果が出て、さらにその要因は低賃金や不安定な雇用など社会的な要因であったことが明らかとなりました。この調査が、その後のイギリスにおける社会保障制度の構築につながっていきました。

ロンドン貧困地図

当時のセンサス(国勢調査)では正確な状況がつかめないと、ブースは自ら調査に乗り出しましたが、その方法は社会のそれぞれの階層の家に泊まり、工業、宗教、貧困の視点から観察することも含まれていたそうです。家の大きさ、賃貸かどうか、就業している家族の人数などの情報が収集されていきました。後には警察官がこうしたデータを収集することになります。

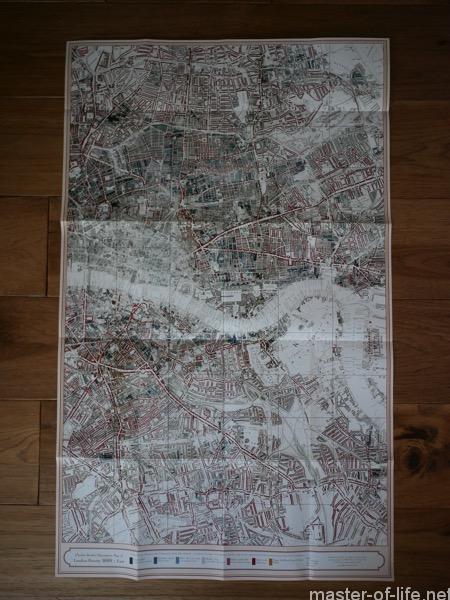

その結果として、ブースは世帯を7つのカテゴリーに分けて色分けして地図上にしめしました。それが貧困地図と呼ばれる地図です。

彼は最初の調査を東ロンドンで、そしてその後西ロンドンに広げます。

こちらがロンドン東側の貧困地図となります。

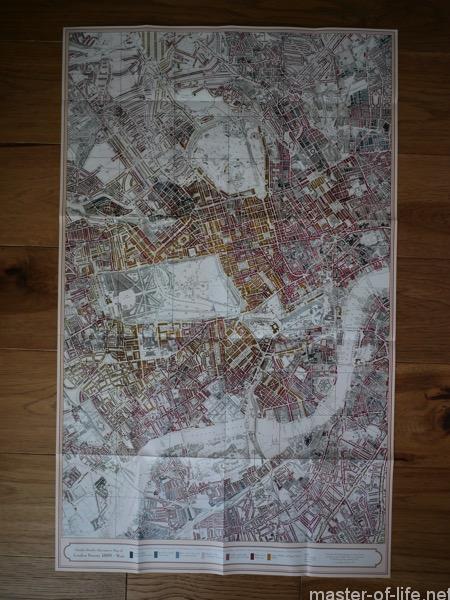

そしてこちらはロンドン西部。

7つのカテゴリと色は次のようになっています。

- 黒:最貧層で、たまにしか働けない人、物売り、浮浪者、犯罪人から成る。唯一の趣味は飲酒。

- 濃い青:極貧層で、週3日程度働く人達。より良い仕事に就くには心理的、モラル、肉体的に難しい。

- 薄い青:断続的に働いている層。週に1〜2日しか仕事がない港湾労働者や年に8〜9ヶ月しか仕事がない建築労働者など。18〜19シリング/週。

- 紫:所得は多くないが継続的に収入のある層。工場や港湾労働者、メッセンジャー。家計のやりくりに苦心していたが子供を育てることはできた。

- ピンク:継続的かつ標準的な所得のある層。22〜30シリング/週。主婦は働いていないが子供は働いている。

- 赤:責任ある仕事に就いていた熟練工。30シリング/週。

- 黄色:アッパーミドルクラス。使用人のいる層。

1889年はホームズが活躍していた時代

貧困削減や医療制度向上、社会保障制度など仕事柄興味のある分野なので、ブースの功績について自体にも興味のあるところなのですが、それ以上にこの地図に関心があるのは、この地図が表しているのがホームズの活躍した1889年のロンドンとなっているからということもあります。

この年はまさにシャーロック・ホームズが活躍していた時代。研究家ベアリング・グールドによれば、「ぶな屋敷」、「ボスコム谷の謎」、「技師の親指」などの事件が起こった年とされています。

ホームズのもとには貴族から一般庶民まで幅広い階層の依頼人が訪れますし、ベーカーストリートイレギュラーズのような浮浪少年達も登場するなど、当時の社会状況を反映しています。

ホームズが訪れる場所がどのようなエリアだったのか、この地図を見ると想像がつくのが面白いところです。

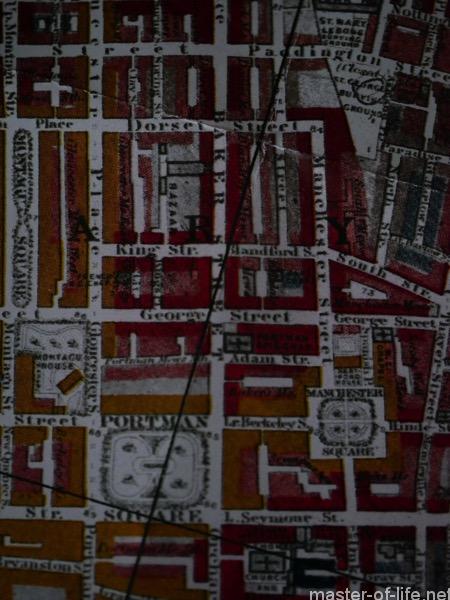

例えば、ホームズの住んでいたベーカー街はこんな感じ。

ホームズの住んでいたところは221Bですが、当時のロンドンには221まで番地はなく、どこに住んでいたか諸説があるところですが、ここでは31番説をとるとして、上の地図で言うと真ん中あたりを横に走るGeorge Streetの少し上にいってKings Streetの手前あたりが31番地にあたります。

色を見ると赤ですので標準以上の稼ぎのあるまあまあの中間層であったことが分かります。ハドソン夫人も使用人を使っていましたので妥当なところでしょうか。

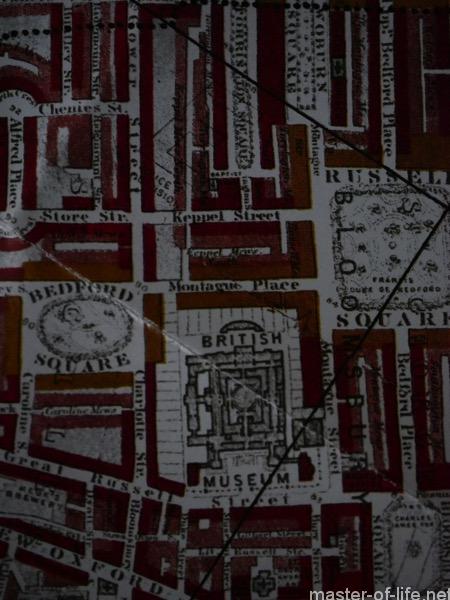

さらに若きホームズが住んでいたモンタギューストリートも見てみます。

こちらも赤となっています。下宿を営むぐらいなので、当然貧困層ではないということかと思います。私がロンドンで暮らしていたのはモンタギュー街のとなりのBedford Placeと書いてあるところのラッセルスクエアのすぐ手前ですが、こちらも当時は標準以上のミドルクラスの家だったと言うことですね。

電子版の地図もあります

この地図、以前から存在は知っていて、シャーロッキアン先輩のみっちょんさんにも教えていただいていて、この地図に基づいてランス巡査の家を実際に調査に行ったこともあります。

そのときには自分で購入には至らなかったのですが、今回こんな一連のツイートを見て購入してみようと思いました。

地図は1889年の「チャールズ・ブースの貧困地図」ですよね。

私はアマゾンで購入しました。

色分けは黄色はアッパー・クラス、中産階級は赤、労働者階級は淡紅色、明青色は標準的貧困、暗青色は極貧。

ランス巡査の家を特定するに役にたちました。

この画像はベイカー街付近です。 pic.twitter.com/1QII4wHNIS— 「ホームズの世界」サイト管理人 (@sh221_mittyon)

2018年3月29日 調べてみるとロンドンスクルオブエコノミクスでは電子版も公開しています。

こちらの電子版の利点としては、上でも書きましたが、情報を集めた警察官のメモも見られることです。

こちらはベーカー街の調査メモ。

残念ながら達筆すぎて何が書いてあるか判読しにくくなっています。時間があるときにちゃんと読んでみたいとは思いますが、苦戦しそう。

Tomo’s Comment Follow @tommasteroflife

地図好きなので、こうしたテーマを持った地図を眺めるのが好きで、一度広げると飽きずにあちらこちら見てしまいます。

この地図でも、自分が行ったことがある場所が当時どんな人々が住んでいたのか想像しながら見ると飽きません。

切り裂きジャック事件のあったあたりなど、貧困地域なのかと思うと、赤のミドルクラスの家もあったりして、意外と混在していたところで起こっていたりします。

ブースについても、もう少し調査手法や思想など調べてみたら面白そうだと思いました。

ロンドンの地図や地理についてはこちらでも 【ホームズ地理学】ビクトリア時代のロンドンを散歩感覚で。当時の写真が満載の「Walks in Old London」を購入 【ホームズ地理学】ロンドン・ホームズ旅行に必携の地図「Sherlock Holmes Map of London」は4長編に出てくる場所を網羅 【ホームズ地理学】名探偵の足跡をたどってロンドンを巡る。「Sherlock Holmes’s London」は写真と解説が満載

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

コメントを残す