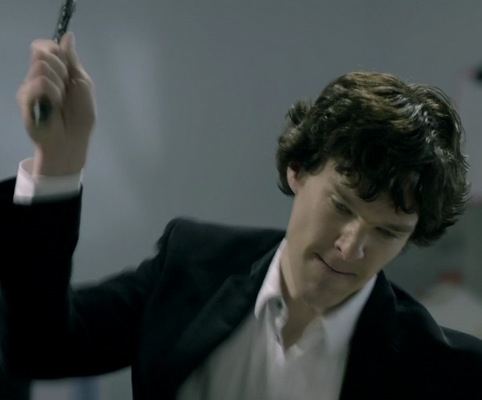

BBCドラマ「シャーロック」、とても良くできたドラマで私も大ファンです。

私はもともとオリジナルのシャーロック・ホームズが大好きだったため、ドラマそのもの面白さに加えて「シャーロック」に出てくる小さな原作ネタに大いに反応してにやにやする楽しみも味わえました。

そんなことを考えていたら、「シャーロック」を通じてシャーロック・ホームズに興味を持った方にも、是非原作のシャーロック・ホームズの面白さを知ってもらいたいと思うようになりました。原作が好きだからとかシャーロッキアン仲間を増やしたいという思いもありますが、何よりもシャーロッキアン的な見方を知ってると、純粋に「シャーロック」もより楽しめるようになると思うのです。

シャーロッキアンとは

かなりのコアなシャーロッキアンからカジュアルなシャーロッキアンまで、楽しみ方は人それぞれですのでこれを定義するということはとても難しいです。

しかし、私なりにあえて定義してみると、シャーロッキアンとは、「シャーロック・ホームズや彼にまつわることが大好きで、ホームズがビクトリア時代に実在した人物とみなし、ホームズの作品に出てくる様々な事項を自分なりに調べて考察してみたいと思っている人」となります。

かなり含みを持たせた定義ではありますが、こだわりたいところはホームズが実在したということを前提にしているところとなります。そしてこれが、シャーロック・ホームズ作品の研究やコナン・ドイル研究との大きな違いだと思っています。

例えば、ワトソン博士が「最後の事件」の際に、ホームズに問われてモリアーティ教授は知らないと言っているのですが、それ以前に起こった(とされる)「恐怖の谷」ですでにモリアーティ教授のことは知っていた、といった矛盾をどうとらえるのか、という姿勢に大きな違いがあると思います。

もしホームズは架空の人物でコナン・ドイルが作り出したのだと思っていれば、コナン・ドイルが書き損じただけだという結論で終わってしまいます。しかし、ホームズもワトソンも実在していたと考えると、この矛盾には何らかの理由があるはずなので、それを考察してみようということになるのです。

こうしたことはシャーロッキアンの世界ではたくさんあって、ワトソンはある作品では肩を負傷したと書いてあるのに別の作品では足を負傷したことになっているとか、ワトソンが作品中で述べているように事件を並べてみると、ワトソンの奥さんが途中で亡くなっているのにまた登場していたりとか、枚挙にいとまがありません。

こうした疑問をうまく説明するために、必要以上の情熱を傾けるのがシャーロッキアンというものだと私は定義しています。

ドラマ「シャーロック」へのシャーロッキアン的影響

ドラマ「シャーロック」は、現代にシャーロック・ホームズが活躍していたらどのようなものだったのか、という世界観で描いたドラマとなっています。前提としては、「シャーロック」の世界には19世紀末に活躍したシャーロック・ホームズは存在しません。

「シャーロック」が面白い所は、ただ単にビクトリア時代のシャーロック・ホームズの事件を単に現代に置き換えただけでは亡く、ストーリーにも登場人物にも工夫を加えているところにあります。(ストーリーが同じだったら、読めてしまって面白くありませんからね。)

しかしそれ以上にシャーロッキアンがあれこれと議論してきたことをうまく話の中に取り込んでいるというところがあるのです。(例えばジョンのミドルネームのこととか。いつか詳しく書けたらと思います。)そしてこれが分かると、さらに「シャーロック」が楽しめるようになると思うのです。

「シャーロック」を通じたシャーロッキアン入門

これからドラマ「シャーロック」を見直して、原作でどのように書かれていることが下敷きになっているのか、とか、シャーロッキアン的な議論がどのように顔を出しているのか、といったことをこのブログで書いていきたいと思っています。「シャーロック」を見て、原作に興味を持った人に少しでも原作の面白さや、些細なことを研究してしまうシャーロッキアンの楽しさを感じてもらえたらと思っています。

今日は少しさわりだけ。

なお、原作のシャーロック・ホームズもドラマ「シャーロック」ともに、ネタバレが多々ありますので、この二つの作品を見た(読んだ)ことがなく、ネタバレしたくない人はこれ以下は見ないようにしていただくとともに、今後の関連記事も読まないようにしていただければと思います。

ワトソンとアフガニスタン戦争

BBCドラマ「シャーロック」シーズン1第一話の「ピンク色の研究」の冒頭は戦闘シーンから始まります。この戦闘シーンはジョンの悪夢で、アフガニスタンに従軍していたジョンが戦地の体験にうなされているというシーンです。

最初に出版されたシャーロック・ホームズの作品である「緋色の研究」も、ワトソン博士のアフガニスタン従軍から負傷して帰国する描写から始まります。

一八七八年にロンドン大学で医学博士の学位をとった私は、軍医としての必須科目をおさめるため、ひきつづきネットリの陸軍病院へと進んだ。そしてそこで修業を終了してから、順調に第五ノーサンバランド・フュージリア連隊付の軍医補に任命されたのである。 当時連隊はインドに駐在中であったが、私の赴任前にかの第二次アフガン戦争が勃発してしまった。(中略)

この戦役は多くの人に叙勲やら昇進をもたらしたけれど、私にとっては徹頭徹尾災難だけであった。私は命ぜられてバークシャー連隊付に転じ、その隊の一員としてかのマイワンドの大苦戦に参加した。そのさいジェゼール銃弾に肩をやられて、骨をくだかれたうえ、鎖骨下動脈もすこしかすった。(「緋色の研究」より)

ワトソン博士もアフガンでかなり苦しんでいた様子がうかがえます。

原作の出版は1887年11月。「ビートンのクリスマス年鑑」においてでした。しかし描かれているのは1881年3月に起こった事件となります。

1881年に起こった、などと書いていますが、この事件発生の年月日についてはワトソン博士の事件記録の中に書かれている事もありますが、書かれていない場合(あるいは書かれていても何らかの理由で間違っている場合)もあります。書かれていない事件については、実際の出来事や前後の事件との関係などで類推するというのもシャーロッキアンの研究項目の一つです。(年代学などとよばれています。)「緋色の研究」の場合、3月というのは作品中に出てきますし、マイワンドの戦いが1880年の出来事なのでワトソン博士の療養や帰国の期間を考慮すると1881年と分かるわけです。

ワトソン博士が巻き込まれた第二次アフガン戦争というのは19世紀から20世紀にかけてイギリスが戦った3次に渡るアフガン戦争の一つで、1878年から80年の戦争でした。

イランとのシースターン国境紛争に関する73年のイギリスの仲介による調停を不満とするドースト・ムハンマドの子シェール・アリーがロシアに接近、イギリス大使の入国を拒否したことから起こった。イギリス軍は78年カブールを占領。シェール・アリーの子ムハンマド・ヤークーブにインドへの領土割譲と大使受入を承認させたが、カブールにおけるイギリス使節団の虐殺事件の結果、イギリス軍は再度カブールを占領、ヤークーブは廃されアブドゥル・ラフマーンが王位についた。(ブリタニカ「アフガン戦争」の項より。)

一方でドラマ「シャーロック」のジョンもアフガニスタンに軍医として従軍していました。

現代のアフガニスタンの紛争についてはこちらをご参照ください。

100年以上の時代の違いはありますが、こんにちでもイギリスがアフガンでの戦争に関わっているということにアフガンの戦乱の歴史を感じさせます。

現代にシャーロック・ホームズをよみがえらせるというアイデアにもうまく合致した、というのは偶然ではあると思いますが、二人のジョン・H・ワトソンがアフガン戦争で傷を負ってロンドンに帰還したという始まりは、ドラマ「シャーロック」のオープニングとしてシャーロッキアンにとっても期待を抱かせるものになったと思います。

Tomo’s Comment @tommasteroflifeさんをフォロー

今回はさわりだけということで、二人のワトソンのアフガニスタンでの体験を紹介しました。次はドラマ「シャーロック」の場面をもう少し進めてあれこれと原作ネタやシャーロッキアンネタを紹介していきたいと思います。

ところで、実は私の人生で後悔していることの一つがアフガニスタンにまつわることです。

2006年から一年間、ロンドンの大学院で公衆衛生を学んでいたときのことです。同じコースにイギリス人の医師がいて陸軍に所属していました。後で仲良くなって聞いた話ではかなり戦地に出ることも多かったようです。そんな彼ですのでアフガニスタンにも従軍していたのです。

そして、私が彼に初対面の時に言うべき台詞を言えなかったのが後悔の一つなのです。

私は彼に向かってこう言うべきだったのです。

「あなたアフガニスタンへ行ってきましたね?」(”You have been in Afghanistan, I perceive.”)と。

このことは改めてジョンとシャーロックの出会いのシーンについて書くときに詳しく書きたいと思います。

)

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

こんにちは!

BBC「SHERLOCK」のファンです。ドラマの影響で、小説を読み始めました。そして、ホームズについて、色々知りたくなり、Tomoさんのブログにたどり着きました!

この度のTomoさんの新企画、とってもいいですね。楽しみにしています。

興奮して、はじめてコメントを送らせてもらいました。

>kikiさん、

コメントありがとうございます。

Sherlock、面白いですよね。私も大ファンです。

新企画、喜んでいただけて嬉しいです。少しずつですが、地道に書いていきたいと思います。