画像引用 The Telegraph

尊敬するシャーロッキアンの先輩、みっちょんさんのMLへの投稿で、これまで知られていなかったホームズ作品が発見された、というニュースをしりました。

紹介いただいた記事はこの二つ。

まずは発見の経緯などが書かれている記事。

そして発見された作品が掲載されているこちら。

さっそくこの二つの記事を読んでみました。

発見された作品とは

作品のタイトルは、「Sherlock Holmes: Discovering the Border Burghs and, By Deduction, the Brig Bazaar」というもの。

Burghというのはスコットランドで街や市のことを言います。なのでBorder Burghsというのは国境の街という意味ですが、Borderというのは、本文を見るとスコットランドの「スコティッシュ・ボーダー」というカウンシルエリアであることが分かります。昔は単にボーダーと呼ばれていたそうです。

By Deductionというのは「推理によって」そしてBrig Bazaarというのは、これも本文を読むと分かるのですが、橋の(復興の)ためのバザーのこと。Brigというのはスコットランドや北イングランドではBridgeのことを指すのだそうです。

本文の内容

作品自体は1300語ほど。インタビュアーがホームズを訪ねて、その様子を記録したという体裁になっています。

ロンドンでホームズとワトソンが会話をしているシーンを描写しています。

会話の中で、ホームズがワトソン博士がこれからどこに何しに行くかを言い当て、その推理に至った過程を種明かしするというもので、しばしばホームズ作品の冒頭などで見られるシーンと似ています。

‘We’ve had enough of old romancists and the men of travel, said the Editor, as he blue-pencilled his copy, and made arrangements for the great Saturday edition of the Bazaar Book. ‘We want something up-to-date. Why not have a word from “Sherlock Holmes”?’

Editors have only to speak and it is done, at least, they think so. ‘Sherlock Holmes!’ As well talk of interviewing the Man in the Moon. But it does not do to tell Editors all that you think. I had no objections whatever, I assured the Editor, to buttonhole ‘Sherlock Holmes,’ but to do so I should have to go to London.

‘London!’ scornfully sniffed the Great Man. ‘And you profess to be a journalist? Have you never heard of the telegraph, the telephone, or the phonograh? Go to London! And are you not aware that all journalists are supposed to be qualified members of the Institute of Fiction, and to be qualified to make use of the Faculty of Imagination? By the use of the latter men have been interviewed, who were hundreds of miles away; some have been “interviewed” without either knowledge or consent. See that you have a topical article ready for the press for Saturday. Good day’.’

I was dismissed and had to find copy by hook or by crook. Well, the Faculty of Imagination might be worth a trial.

The familiar house in Sloan Street met my bewildered gaze. The door was shut, the blinds drawn. I entered; doors are no barrier to one who uses the Faculty of Imagination. The soft light from an electric bulb flooded the room. ‘Sherlock Holmes’ sits by the side of the table; Dr Watson is on his feet about to leave for the night. Sherlock Holmes, as has lately been shown by a prominent journal, is a pronounced Free Trader. Dr Watson is a mild Protectionist, who would take his gruelling behind a Martello tower, as Lord Goschen wittily put it, but not ‘lying down!’ The twain had just finished a stiff argument on Fiscal policy. Holmes loq,-

‘And when shall I see you again, Watson? The inquiry into the “Mysteries of the Secret Cabinet” will be continued in Edinburgh on Saturday. Do you mind a run down to Scotland? You would get some capital data which you might turn to good account later.’

‘I am very sorry,’ replied Dr Watson, ‘I should have liked to have gone with you, but a prior engagement prevents me. I will, however, have the pleasure of being in kindly Scottish company that day. I, also, am going to Scotland.

”Ah! Then you are going to the Border country at that time?’

‘How do you know that?’

‘My dear Watson, it’s all a matter of deduction.’

‘Will you explain?’

‘Well, when a man becomes absorbed in a certain theme, the murder will out some day. In many discussions you and I have on the fiscal question from time to time I have not failed to notice that you have taken up an attitude antagonistic to a certain school of thought, and on several occasions you have commented on the passing of “so-called’ reforms, as you describe them, which you say were not the result of a spontaneous movement from or by the people, but solely due to the pressure of the Manchester School of politicians appealing to the mob. One of these allusions you made a peculiar reference to “Huz an’ Mainchester” who had “turned the world upside down.” The word “Huz” stuck to me, but after consulting many authors without learning anything as to the source of the word, I one day in reading a provincial paper noticed the same expression, which the writer said was descriptive of the way Hawick people looked at the progress of Reform. “Huz an’ Mainchester’ led the way. So, thought I, Watson has a knowledge of Hawick. I was still further confirmed in this idea by hearing you in several absent moments crooning a weird song of the Norwegian God Thor. Again I made enquires, and writing to a friend in the South country I procured a copy of “Teribus.” So, I reasoned, so – there’s something in the air! What attraction has Hawick for Watson?’

‘Wonderful,’ Watson said, ‘and — ‘

‘Yes, and when you characterised the action of the German Government in seeking to hamper Canadian trade by raising her tariff wall against her, as a case of “Sour Plums,” and again in a drawing room asked a mutual lady friend to sing you that fine old song, “Braw, braw lads,” I was curious enough to look up the old ballad, and finding it had reference to a small town near to Hawick, I began to see a ray of daylight. Hawick had a place in your mind; likewise so had Galashiels – so much was apparent. The question to be decided was why?’

‘So far so good. And — ‘

‘Later still the plot deepened. Why, when I was retailing to you the steps that led up to the arrest of the Norwood builder by the impression of his thumb, I found a very great surprise that you were not listening at all to my reasoning, but were lilting a very sweet – a very sweet tune, Watson – “The Flowers of the Forest;” then I in turn consulted an authority on the subject, and found that that lovely if tragic song had a special reference to Selkirk. And you remember, Watson, how very enthusiastic you grew all of a sudden on the subject of Common-Ridings, and how much you studied the history of James IV., with special reference to Flodden Field. All these things speak, Watson, to the orderly brain of a thinker. Hawick, Galashiels, and Selkirk. What did the combination mean? I felt I must solve the problem, Watson; so that night when you left me, after we had discussed the “Tragedy of a Divided House,” I ordered in a ton of tobacco, wrapped my cloak about me, and spent the night in thought. When you came round in the morning the problem was solved. I could not on the accumulative evidence but come to the conclusion that you contemplated another Parliamentary contest. Watson, you have the Border Burghs in your eye!’

‘In my heart, Holmes,’ said Watson.

‘And where do you travel to on Saturday, Watson?’

‘I am going to Selkirk; I have an engagement there to open a Bazaar.’

‘Is it in aide of a Bridge, Watson?’

‘Yes,’ replied Watson in surprise; ‘but how do you know? I have never mentioned the matter to you.’

‘By word, no; but by your action you have revealed the bent of your mind.’

‘Impossible!’

‘Let me explain. A week ago you came round to my rooms and asked for a look at “Macaulay’s Lays of Ancient Rome.” (You know I admire Macaulay’s works, and have a full set.) That volume, after a casual look at, you took with you. When you returned it a day or two later I noticed it was marked with a slip of paper at the “Lay of Horatius,” and I detected a faint pencil mark on the slip noting that the closing stanza was very appropriate. As you know, Watson, the lay is all descriptive of the keeping of a bridge. Let me remind you how nicely you would perorate –

When the goodman mends his armour

And trims his helmet’s plume,

When the goodwife’s shuttle merrily

Goes flashing through the loom,

With weeping and with laughter.

Still the story told –

How well Horatius kept the bridge,

In the brave days of old.

Could I, being mortal, help thinking you were bent on some such exploit yourself?’

‘Very true!’

‘Well, goodbye, Watson; shall be glad of your company after Saturday. Remember Horatius’ words when you go to Border Burghs :- “How can man die better than facing fearful odds.” But there, these words are only illustrations. Safe journey, and success to the Brig!’

発見の経緯

なぜ、いまごろになってホームズの作品が発見されたのでしょうか。

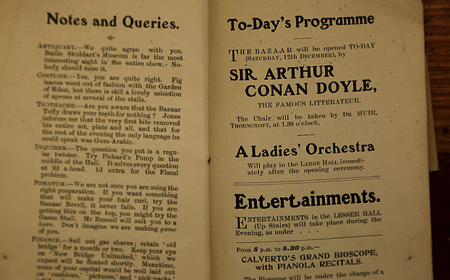

じつはこの作品、1902年に災害で壊されたとある橋の復興の資金集めのために売り出された小冊子に掲載されていたのだそうです。

その橋というのがスコットランドのボーダーズ州にあるセルカークという街の橋。

コナン・ドイルもこの小冊子が発売された3日間の資金集めのバザーの最終日にセルカークを訪問し参加したのだそうです。

発見したのは、ウォルター・エリオットさんという詩人で歴史研究家の方。家の屋根裏部屋で50年くらいほったらかしになっていて、やっと最近見つけて博物館に寄贈をしたそうです。

こちらでエリオットさんが話している様子が見られます。

特筆すべき事項

本文を読んでいて、ホームジアン的に気がついたことがありました。いくつか列記していきたいと思います。

まず、ほとんどのホームズ作品とは違い、ワトソン博士の一人称ではありません。最初にインタビュアー目線の一人称、その後ホームズとワトソンの会話となります。正典(ホームズ作品のうち最も基本となる60編)のうち2作品しか3人称での記述はありません。(「最後の挨拶」と「マザリンの宝石」)

そもそも最初の設定は想像力を使ってホームズに架空のインタビューを行うとあるのですが、実際の内容はインタビューというよりは、会話です。ホームズが記者に話したという形式さえとっていません。記者が盗み聞きしているという体裁です。これはドイルが設定を知らずにこの会話部分だけを寄稿して、編集者が他の二人のインタビュー(こちらも二人とも過去の人で実際にはインタビューされていません)と続ける形で最初のくだりを付け足したのかもしれません。

(架空の)インタビューの場所ですが、ベーカー街ではなくスローン街になっています。ドイルが書いたとしたらこのようなミスは犯さない気がします。

また掲載の経緯は、外典(正典ではないがドイルが書いたホームズ作品)である「競技場のバザー」(The Field Bazaar)という作品とよく似ています。これはドイルの母校エディンバラ大学のクリケット競技場拡張のための資金集めのバザーのために書かれたとされています。また内容自体も、本作にそっくりで、その実際の資金集めのバザーにワトソン博士が寄付をしようとしていることをホームズが見破るというやりとりとなっています。

ホームズがマコーリーが好きで引用をしていることが最後のパートで描かれていて興味深いところです。ドイルもマコーリーを尊敬していたそうです。(こちらを参照。)ホームズはワトソン博士が借りたマコーリーの本に栞があって、そこに演説の締めにつかえるとかすかに書かれていたと言っています。本作中で、ワトソン博士は、橋の復興バザーの開会を務めるというまさにドイルと同じ役割を担うことになっていました。もし、実際にドイルが行った開会の挨拶の全文が入手でき、そこにこのマコーリーからの引用がなされていたとしたら、ドイルが書いたという可能性を高める根拠になるかもしれません。

「ノーウッドの建築士」事件が作中で語られますが、これはこの冊子が発売された一ヶ月前ほどにストランド誌で発表されたばかりの作品でした。ドイルが発表したばかりの小説を意識して書いたのか、あるいはドイル以外の誰かが読んだばかりの話を入れ込んだのか。

会話の冒頭で語られざる事件に触れています。こうした語られざる事件のタイトルだけ語られるというのはホームズ作品に共通することなので、ドイルが書きそうなことのような気もします。しかし、ホームズの熱烈なファンなら模倣できるのかもしれません。

反論について

本当にドイルが書いたのか疑問もあります。(当初サインがないと書きましたが、サインされた冊子もあるそうです。ただしこの作品にではなく冊子全体へとのこと。)

スウェーデンのシャーロッキアン、Mattias Boström氏はこれはドイルの作品ではないと主張しています。

上記の投稿によれば、その論拠は以下のようなものです。

- 掲載誌の中で、コナン・ドイルが書いたとは一言も書かれていないこと。

- タイトルのシャーロック・ホームズが引用符付きになっていて、これは当時の新聞などで行われていたやり方で、架空の人物である事を示しているとのこと。

- ドイルは橋の修復の資金集めのバザーの最終日に式典を開会する役割を担いましたが、その4日前にも講演を行ったそうです。その講演において、ドイルの紹介が行われましたが、その紹介ではこのホームズ作品についてまったく触れられていませんでした。(紹介の内容は当時の新聞に載っているそうです。)

- また同じ新聞では、バザーで発売される冊子のことを記事にしているにもかかわらず、ドイルへの言及はありませんでした。

- さらに冊子の宣伝を出しているのですが、その中で、冊子への寄稿者はボーダー郡の地元民または出身者としています。ドイルはこれにあてはまりません。

- 宣伝で冊子の目次が出ていますが、上記の作品の位置づけは、Notable Interviewとして3人(ホームズ以外はウォルター・スコット、ムンゴ・パークというともにセルカークにゆかりのある人物)へのインタビュー記事という体裁になっていて、その3人目がホームズとなっています。従って、この作品も、ホームズへのインタビューの内容という体裁になっていること、作品中にその前にインタビューされている2人に言及されていることから、3人へのインタビュー記事を書いたのは同一人物であると、結論しています。

こちらの記事での投稿も読み応えがありましたので追記しておきます。

Tomo’s Comment

上記のMattias Boströmの考察について、同じくシャーロッキアンのレスリー・クリンガー氏は、説得力がある(persuasive)もののこれが結論(conclusive)であるとまでは言えないのではないかとコメントしています。その論拠として、私も上で書きましたが、「競技場のバザー」という似た作品があると言うことをあげています。

ただ、この「競技場のバザー」が発表された際はかなりの評判になったとのことで、同じような本作品が発表されれば、こちらも同様に話題となり歴史に埋もれることもなかった、という気もします。一方、この作品発表のタイミング(1903年12月)的には、直前の1903年10月にホームズが「空き家の冒険」で復活した直後のことなので、そちらにまぎれて評判にならなかったということもあったのかもしれません。

「競技場のバザー」が書かれたのは1896年。こちらは1903年。会話部分の構成が似ているというのは、ドイルが書いたからなのか、著者が「競技場のバザー」を知っていて(おそらく当然知っていたと思います)良く似せて書いたということも考えられます。

一方で、ドイルがマコーリーが好きということが、当時どれほど知られていたのか興味深いところです。上記でリンクしているみっちょんさんのサイトによれば、自伝で書かれているとのことですが、自伝が出版されたのは1923年と、上記作品が書かれた1903年の20年後となります。

また、ドイルは選挙活動もあったのでこの地域を訪れていたとの記載が、Mattias Boström氏の考察に書かれていましたが、実際の選挙は約2年後に行われたということで、選挙活動を行うにはちょっと早い気もします。あるいは、ドイルは前の選挙(1900年)はエジンバラの方の選挙区に出ていたので、選挙区を変えるために早めにこちらの地方に通っていたのでしょうか。(この訪問の数ヶ月語に再度訪問したと上記の記事にも書かれていました。)もしそうであれば、この地域の人になろうとしていたという意味では、ドイルは地元民でも地元出身者でもないというMattias Boström氏の論拠の反証になるかもしれません。

ということで、みっちょんさんのおかげで、あれこれ考える楽しいひとときが過ごせました。

今後この論争がさらに深まることを期待しています。

続きを書きました。

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

自伝以外にコナン・ドイルがマコーリーの著作の愛読者だと熱く語っている随筆集にThrough the Magic Door(邦題は『シャーロック・ホームズの読者談義』)があります。

この作品の最初の項目がマコーリーです。この項目を読んでマコーリーを読みたい!と思ったのですが残念ながらマコーリーの作品の邦訳は見つからなかったのであきらめました。

『ドイル書簡集』によるとThrough the Magic Doorを書いているのは1906年4月頃です。12回シリーズで掲載されたのはCassell’s Magazine (december 1906 – november 1907 )で、そのあと1907年11月に単行本になっています。

このホームズ作品が載った冊子がでたのは「1903年12月」のようですので、コナン・ドイルがマコーリーのファンだと言うのは広く知られていない時期の可能性が強いですね。

単なる偶然なのでしょうか、、、

みっちょんさま、

コメントありがとうございます。実は、ドイルについてはあまり勉強しておらず(出版代理人扱いのため)、資料がまったくありませんでした。マコーリー好きについては1903年の時点では世にあまり知られていなかった可能性はありますね。そうなるとやはりドイルが書いている可能性も否定できないと思ったり。最初のインタビュアーうんぬんのくだりは地元の誰かがかき、ホームズとワトソンの会話についてはドイルに依頼して書いてもらった、、、なんていう事があり得ないかと思っています。もう少し材料が必要そうです。

http://t.co/TCBjLjUMvm ホームズの失われた短編発見?についての考察。さすがホームジアンのみなさま。

初めまして。ナツミと申します。

みっちょん様のご紹介で閲覧させていただきました。

今回の発見騒動、みっちょん様にメールで色々教えていただきつつ、さまざまな情報の断片にあたっては一喜一憂しておりました。

Tomo様のこの記事はわかりやすく経緯をまとめてくださった上に鋭いご考察があり、本当にわくわくする記事でした。ああ、ホームジアンの愉しみとはこういうことなんだな、と肌で感じることができた気がします。

もしお許しいただけましたら、私のブログでこの記事をご紹介してもよろしいでしょうか。ドラマ中心のブログですが、それほど原作に興味のない人にも、今回の「騒動」の楽しさを伝えられたら、と思います。

拙い意見ではありますが、ひとこと述べさせていただければ……

ドイルがあえてあからさまに名を出さずに協力をした、という可能性もあるかもしれませんね。まだ選挙と直接関わりない頃だったなら、大っぴらな宣伝というよりも、関係者との親交を深めるための寄稿だった、ということもないでしょうか。「わかる人にだけわかればいい」という遊び心を共有していたのかもしれません。

別の記事で私のブログに過分なお言葉をいただき、ありがとうございました!

実は私もMASTERキートンについて検索していてTomo様のブログに出会い、Master of Lifeというキーワードに感銘を受けてブックマークさせていただいておりました(まだSo-netブログ時代だったと思います)。

2011年に自分でブログを始めたため、考える楽しみを残しておきたくてなるべく他の方の考察を読まないようにしていたのですが、”REMASTER”を見逃したのはすごくもったいないことをしてしまったなあ、と歯噛みしております。

再びブックマークさせていただきました。更新を楽しみにお待ちしております。

>ナツミさん、

コメントありがとうございます!

愛読している21世紀探偵のナツミさんからコメントいただけるなんてとても嬉しいです。

(別記事では記事を書くときにかぶらないように斜め読みに、なんて書いていますが、実はついついじっくり読み込んでしまっています。銃の話も面白かったです!)

こちらの記事、新発見のホームズを読み直すたびに新たな発見がありついつい書き足してしまっています。もう少し手元に資料があるとと思うと残念です。

ナツミさんのおっしゃるように、私もドイルが(少なくとも会話部分は)書いているのではないかという密かな期待をまだ捨て切れていません。(ホームジアン的にはワトソン博士が書いてドイルが届けた、と言いたいところですが・・・)でも、もう少し情報が必要ですね。粘土がなければ煉瓦は作れません。

ブックーマークいただけたとのこと、ありがとうございます。ホームズ関係記事、もっと増やしていきたいと思っています。また、大好きなブログで記事の紹介もいただけだなんて、とっても嬉しいです。

私も21世紀探偵の更新、楽しみにしています。

『競技場のバザー』ですがコナン・ドイルの母校エディンバラ大学の交友誌『ザ・ステューデント』の1896年バザー増刊号に掲載されました。とてもマイナーな冊子に掲載されましたが、ホームズが生還する前だったので、当時はとても話題になったそうです。

でも、この短編が単行本として最初に出たのはコナン・ドイル書誌によると1934年のようです。

『競技場のバザー』収録の冊子が出てから7年後に今回の話題となっている冊子が出ています。

冊子の作者(または編者)の方が『ザ・ステューデント』を持っていて(又は内容を覚えていて)似たような話を作った、とすると偶然過ぎるような気がしないでもないです。

>みっちょんさん

さきほど反論を書いたMattiasさんの記事に質問を書いてきました。ドイルのマコーリー好きは知られていたのかということ、ドイルが実際にマコーリーを引用して彼のスピーチを締めたのかの二つです。これによって、ドイルが著者あるいは何らかの形で関わっていた可能性も高まると思います。

ただ、この話をドイル本人が書いたということではなかったのかなと思います。実際のライターの人がドイルにインタビューしてこの話を作ってもらった、そして他の二人のインタビューとあわせた読み物として編集した、というあたりがあり得るのかなと思っています。

「ザ・ステューデント」の入手もどれほど困難だったのか分かると面白いですね。

RT @retaru_kamui: http://t.co/TCBjLjUMvm ホームズの失われた短編発見?についての考察。さすがホームジアンのみなさま。