【旅】2024年に行った国。初めての国が4カ国もありました。

今年は去年に続きあまりブログに投稿ができておりませんでした。日記を付け始めたというのが大きくて、書く欲求がそちらで解消されていることもあり、ブログ記事を書くきっかけがなかなかつかめず。

今年を振り返ってみると、行ったことがない国にたくさん行けたので、記録もかねてこちらに書いておこうと思いました。

3月キルギス

キルギスはこれで5回目の渡航。最初の渡航が99年でしたので、その変化や変わらないところなども見えてくるので、同じ国に何度も行くというのも重要だと思いました。

今回は冬の寒い時期ということもあり、かなり冷えてはいましたが、昔同じ時期に行ったウズベキスタンよりは寒さはまだましという感じでしょうか。

ところどころに雪が残っていました。

毎回お土産を買いに行く一村一品ショップにも行ってきました。

こちらではいろいろなものが買えますが、白い蜂蜜がおすすめ。

3月ブータンーノルウェイースイス

同じ3月、キルギスから帰国したと思ったら今度は複数国まとめての出張。

ブータンはこれで5回目の渡航。ブータンも初めて行ったのは97年だったので、その変化に驚かされます。

しかし山の風景や伝統を守った建築などは変わりません。

覚悟を持って文化と環境を守るということを国として進めており、見習うところが多いといつも感じます。

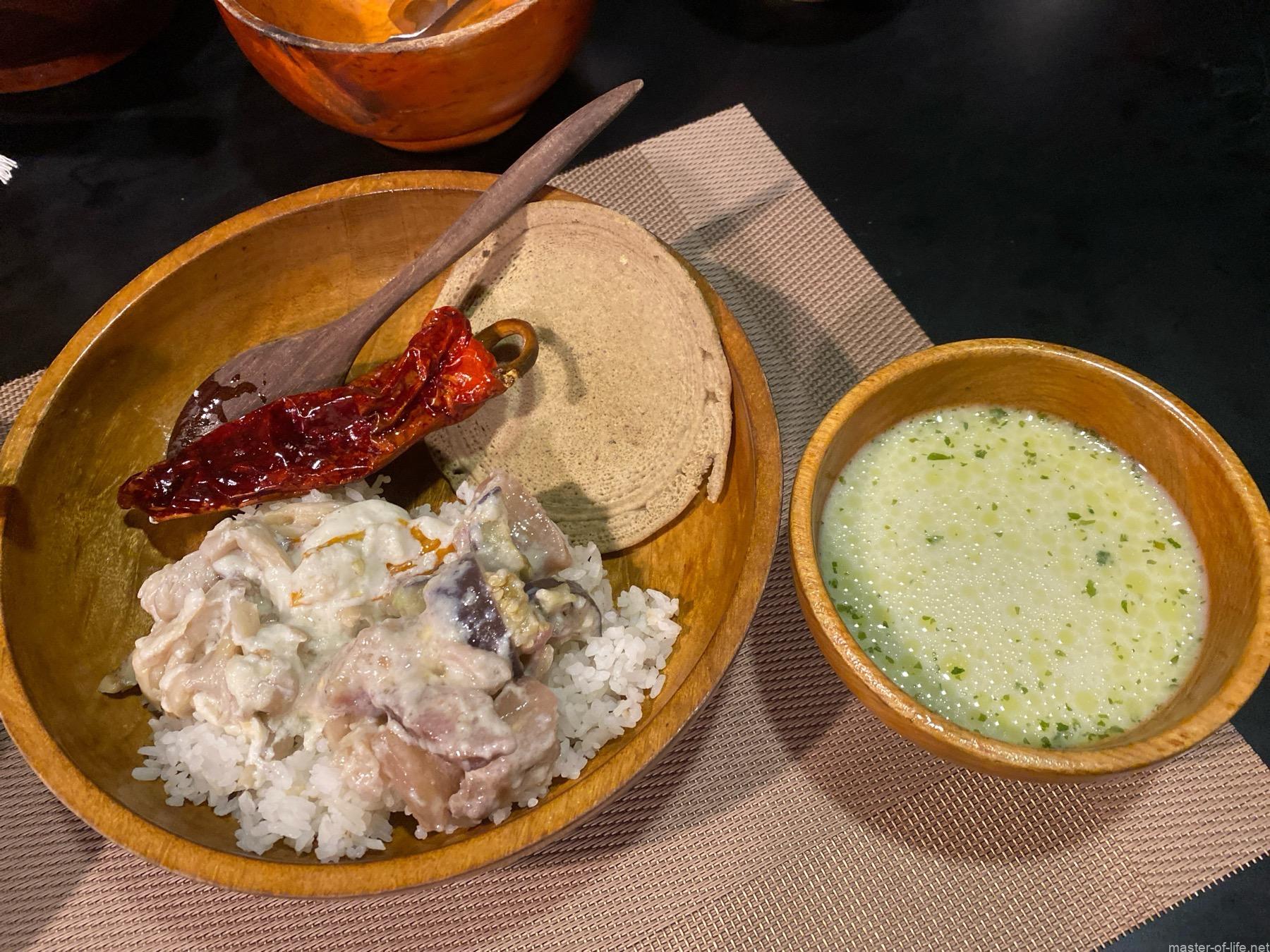

今回もブータン料理を楽しんできました。

素揚げの唐辛子にキノコのチーズ煮、ご飯とそば粉の薄いパンケーキにスープです。

ブータンを発ってバンコクへ。乗り継ぎ時間が長かったので、外に出て食事を。

いつものソンブーンではないのですが、プーパッポンカレーも。

その後、ミュンヘン経由でノルウェイのオスロへ。

北極圏だけあって、これまで体験したことがないような寒さでした。空港はそれほど積もってなかったのですが、一日早かったら吹雪で着陸できなかったと言われるほど。

現地の方にノルウェイの料理が食べたいと言ったら、伝統的なのは最近はおじいさん、おばあさん世代しか食べてないよ、といわれつつノルウェイ料理レストランに連れて行ってもらい食べたのがこちら。

ムースの肉でした。

ノルウェイは初めて来ましたが、第一印象としては物価が高いということ。円安のせいもあるとは思いますが、想像の倍以上の値段で驚きます。街は静かで整然とした感じで、なんとなく想像している北欧の印象です。

その後スイスに向かいました。スイスは3回目。

ノルウェイが曇りがちで雪がちらついていたのと対照的に、空の青さが印象的でした。

レマン湖の大噴水は今回初めて見ることができました。虹が架かっていて感動。

4月東ティモール

東ティモールは昨年に続き2回目の訪問。

前回も通っていた地元の食堂は今回も美味しかった。アジアでよくある、お惣菜がたくさんあって、お店の人にあれこれと盛り付けてもらうスタイルです。

前回も大量に購入した珈琲屋さん今回もお邪魔して珈琲を買いました。

ここのコーヒーが美味しくて、しばらく東ティモールに行けなさそうなので大袋を買ってきました。

バリ経由だったので、帰りに少し外に出てみましたが、渋滞がひどかったため近くのレストランにいったぐらい。

5月キルギス

3月に引き続きとなりましたが、今回は仕事ではなく、所属している大学の関係での渡航でした。共同研究をしたいというキルギスの大学が旅費を出してくれて行くというもの。

現地では有意義な議論ができましたし、あちこちと美味しいレストランにも連れて行ってもらいました。

羊の串焼きですが、とてもきれいな盛り付けです。昔はいい意味でもう少しワイルドな感じのレストランが多かったのですが、少し高級なキルギス料理屋さんも増えてきているようです。

初めて行ったときにも感じたのですが、景色が非常に美しくて毎日感動していました。

トルコ航空で行ったので、帰りはイスタンブールで半日ほどトランジット。トルコ航空が主催する無料のイスタンブールのバスツアーに参加しました。(トランジット時間によって参加できます)

結構しっかりしたツアーでガイドさんがあちこち案内しながら説明もしっかりしてくれました。

シンプルでしたが、トルコ料理の食事もついています。サラダとスープが来てこちらがメイン。

ピラフと羊、鶏です。

トルコも何度か来たことがありますが、いつもイスタンブールばかりでいつかそれ以外の場所も旅行してみたいと思っています。

8月ラオス

ラオスは人生初めての訪問となりました。(トランジットで1時間だけ空港にいたことはありますが、空港の外に出ていないのでカウントしないマイルール。)

想像していたよりものんびりした感じで、かなり気に入りました。アジアの喧噪があまりなく、ゆったりと時が流れる感じ。

東南アジアは麺が美味しいのですが、ラオスのカオピアックセンもタピオカの入った麺でもちもち。

カニのカオピアックもいただきました。

麺以外の料理も美味しかったです。こちらはローカルな食堂であれこれいただときのもの。

豚角煮風の料理が美味しかった。ベトナムにも似たようなのがあったけど、日本とはまたちょっと違う風味がありました。

夕日もとてもきれいでした。また来たい国の一つになりました。

9月マレーシアーモンゴル

マレーシアもモンゴルも初めて行く国でしたが、一回でいくことに。

まずはマレーシアへ。クアラルンプールで少し過ごしてコタキナバルに移動しました。

KLといえばのツインタワー。改めてみるとすごい高さですね。

ツインタワーに登ることはできなかったのですが、KLタワーというのには上ってみました。

ツインタワーを横から見られます。

コタキナバルではバクテーも食べることができました。

こちらは麺料理のラクサ。

人気のお店で並んで食べました。

そしてKKは魚介も美味しく、堪能しました。

並んでいる魚からあれこれと頼みます。いろいろ食べた中で美味しかったのが巨大なシャコでした。

そして韓国を経由してモンゴルへ。

モンゴルも人生初の訪問です。

草原というイメージでしたが、9月はもう冬ということで緑ではありませんでした。ちょうど滞在中に初雪がありました。

それでも牛がいてゲルがあってモンゴルらしさを感じます。

そして到着した日にお招きいただいた夕食で食べたホルホグ。

肉や野菜を鍋に入れて焼け石をいれて蒸し焼きにした料理。

スパイスなどは使わず、塩だけで味付け。肉の味がダイレクトに分かります。

11月ブータン

3月に引き続きブータンに行ってきました。通算6回目。

到着日が各地でお祭りが行われていた日だったということもあり、さっそく民族衣装に着替えて、お寺に行ってみました。

残念ながら踊りは終わってしまっていましたが、祭りの残り香が感じられました。

ブータンは唐辛子を好んで食べることで知られているのですが、今回初めて食べてヒットだったのが、フライドチリ。

辛すぎもせず、衣の具合もよくて美味しくいただけました。

伝統的な料理が食べられるレストランにも行きました。前にも来たことがありましたが、今回は滞在中2回行くことができました。

Tomo’s Comment Follow @tommasteroflife

ということで、今年は延べでいうと12カ国に行くことができました。キルギスとブータンは2回ですが、あとは1回。初めての国が4カ国と、近年になく初訪問国が多かったと思います。

何回か書いたことがありますが、異国に行ったらその国の人が普通に食べているものと、誇りにしているもの、この2種類を味わえば少しはその国の人のことが分かる、と先輩に言われ、できるだけ実践するようにしています。庶民的なものとちょっと贅沢なもの。確かにこの振れ幅だと、少しはその国の持つ傾向分かるような気もします。

来年は今のところ出張なく、1月にホームジアン活動の一環で、ニューヨークに行くことが決まっているぐらい。

来年も今年と同じぐらい海外に行き、地元飯を楽しめたらと思います。

みなさま、よいお年を

コメントを残す

【旅食】初訪問のネパールで食べた美味しかった料理の数々

コロナになってから出張も旅行も減っていたのですが、昨年あたりから少しずつ海外に行く機会が増えてきました。

行ったことがない国に行くのがいつも楽しみだったのですが、ここ4年ぐらいはそういった機会が減っていて残念でした。

今回、久しぶりに行ったことがない国に行けると言うことで楽しみにしていました。その行ったことがない国というのがネパールです。

インドとその周辺の国は、これまでインド本国、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、モルディブ、ブータンと一通り行っているのですが、ネパールは何故か縁がなく今回が初。

アルタレコとモモとゴルカビール

現地の方に美味しいよと言われたので食べたかったのがアルタレコという芋料理。宿舎の近くのレストランに行って頼んでみました。

前情報では揚げた芋ということできっとビールと食べると美味しいだろう、ということで現地のビールを注文。

Gorkhaというビール。ゴルカ?となにげなく頼んだのですが、ラベルに描かれた人物の帽子とバッテンぽいマークを見て、ああグルカのことか、と悟りました。

グルカ兵といえば、勇猛な兵隊で有名。バッテンのマークは彼らが使っていたククリというちょっと変わった形のナイフです。イギリスに留学していたとき、同級生でイギリス陸軍の軍医さんの家にお呼ばれしたときにククリが飾ってあって、グルカ部隊の占有からプレゼントされたとのこと。今でも、イギリス軍にはネパールからグルカ兵が派遣されていることを知りました。帽子もグルカ兵がかぶるスローチ・ハットと呼ばれる特徴的なものです。

英語だとグルカになりますが、ネパールではゴルカという発音だそうで、最初は気がつきませんでした。

アルコールはやや強めですが、味もしっかりしていて好みの味。

そしてやってきたのがアルタレコ。タレコというのが揚げるという意味で、アルがジャガイモのようです。

シンプルですがスパイスがきいていて美味しいポテトフライでした。

またこの地域に来たら食べたかったモモもオーダー。

こちらがベジのモモ。他にチキンとバッファローもあったけど、バッファローはなかった様子。

Utseレストランでチベット鍋を

ネパールというとダルという豆カレーというイメージで、カレーが多いのかと思っていましたが、チベット料理も定着しているようです。

ということで、せっかくなのでチベット料理、しかも食べたことのない鍋料理が食べられると言うことでUtseというホテル併設のレストランに行ってみました。

チベット鍋はGyakokというそうで、人数を告げてオーダー。ビールも飲むし、他のものもちょっと食べたかったので人数マイナス1でお願いしてみました。

ビールはゴルカはもう飲んだので別のにしてみました。

Barashingeというビール。ゴルカよりもやや軽く飲みやすい感じ。バラシンゲというのは確かこのラベルに描かれている鹿の仲間のことを言うと聞いた記憶が。調べてみると同じメーカーでいろいろなタイプのビールを造ってるようで、こちらはピルスナー。

そうこうしているとジャガイモの炒め物。こちらもスパイスがきいていて美味しい。ビールにも合います。

チベット料理なのでやはりモモもセットに入っています。

こちらはセットとは別にオーダーしたSpring Roll。野菜の春巻きですね。皮の感じは、中華でおなじみのパリッとしたものではなくちょっと乾いたクレープといった感じ。ソースもカレー味っぽくてよいアクセント。

そしてメインのチベット鍋。

ゆで卵が入ってたりして、日本の鍋とはやや趣が異なりますが、動物の出汁でとったであろうスープはなかなか力強くて美味しい。

麺で締めるのは共通ですね。(おじや派もいると思いますが・・・)

ネパールらしいダルバートも

ネパール料理の定番と言えばダルバート。ダル=豆のスープとバート=ご飯。ダルは豆のカレー?と思うかもしれませんが、スパイシーさはなくてスープという方が近いですね。

これにおかず=タルカリがついて、一つのプレートでやってきます。ベジとノンベジが選べます。今回はノンベジをチョイス。

こちらはダルが黒っぽいですね。お肉と野菜などもついてきます。肉は猪だそうです。

素焼きのカップで焼酎もいただきました。ポットでもってきてくれるのですが、かなり高い位置からついでくれました。

別のお店で食べた定食ですが、バートの代わりにそば粉をねったものが真ん中にあります。

このレストランはタカリ族の料理のレストランでしたが、タカリの人々はディロと呼ばれるこのそばがきのようなものも主食として食べるのだそうです。そばがきとカレー、あうのかなと思ったのですが、これがとてもあうのです。日本でも気軽に食べられるといいのに。

Tomo’s Comment Follow @tommasteroflife

ということで初ネパールで美味しいものをたくさんいただけました。日本のインド・ネパール料理で経験はあったのですが、やはり本場でダルバートを食べると味の雰囲気が違う気がします。今回はちょっとよいレストランでの食事が多かったのですが、もし次回訪問する機会があれば、もう少し庶民的なお店のダルバートも体験してみたいところです。

世界で食べたごはんはこちらでも

コメントを残す

【旅食】久々のカンボジア。短い滞在でしたが、カンボジア料理にフュージョン料理を堪能。

コロナ前、最後に行った国がカンボジアでした。

このときのことはこのブログにも書いたのですが、当時はその後世界があんなことになるとは予想だにつきませんでした。数ヶ月に一回、飛行機に乗って海外に行って、仕事をして、現地の食事を食べて、という生活がガラッと変わってしまいました。

大学卒業後、年に複数回仕事や遊びで海外に行っていたり、時期によっては数年海外で過ごしたりと、常に新鮮な刺激があった生活が一変しました。

もちろん、コロナという100年に一度のパンデミックへの対応で、それどころではありませんでしたが、海外の現場の空気が吸えない、現地のご飯が食べられないというのは寂しいものがありました。

今年に入って、やっと少し世界が元に戻りつつありますが、完全に戻ることはなさそうです。

とはいえ、海外にも徐々に行けるようになってきたのは嬉しいことです。

今回は、そんな久しぶりの海外、カンボジアで、例によって美味しかったものなど記録しておきたいと思います。

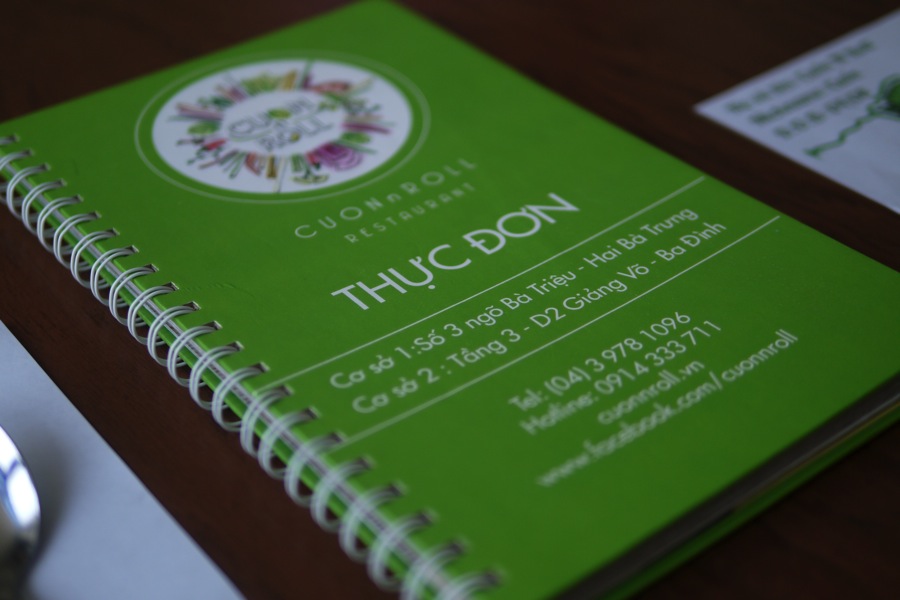

クメール・スリン

クメール・スリンは最初にカンボジアにきた時にも食べた思い出のレストランです。その後、時間を空けて(10年以上!)きたときにも行っています。

こちらが入り口。木の感じと作りからなんとなくジャングルの遺跡のようなたたずまい?

いつも夜に来ていたので、もしかしたら昼に来るのは初めてかも。

メニューをもらって、注文します。この日は人数が多かったのでいろいろと食べられました。

カンボジアに来ると毎回食べている卵焼きです。ただの卵焼きではなく、こちらの塩蔵・発酵した魚の調味料を使っていて、私の好きな臭い(失礼)香りがするのがお気に入り。

続いて、こちらもクメール・スリンに来ると食べるカエルの炒め物。変えるの脚の部分ですが、淡泊な鶏肉のような味で、好きな一品です。

こちらは生野菜を真ん中のソースにつけて食べるもの。

こちらはインゲン豆のサラダ。(だったと思います・・・。)

そして最後、イカと胡椒の炒め物。胡椒と行っても、生の胡椒ですので、実がプチプチして、ピリッとして、イカとの相性が抜群。

昼だったので、ビールは飲めませんでしたが、間違いないクメール料理がいただけるレストランであることに変わりはありませんでした。

お初のCuisine Wat Damnak

ディナーで行ったCuisine Wat Damnakは、これまで行ったことがなかったレストラン。

カンボジア料理とフレンチのフュージョン料理と言えばいいのでしょうか。

レストランの建物もスタイリッシュ!

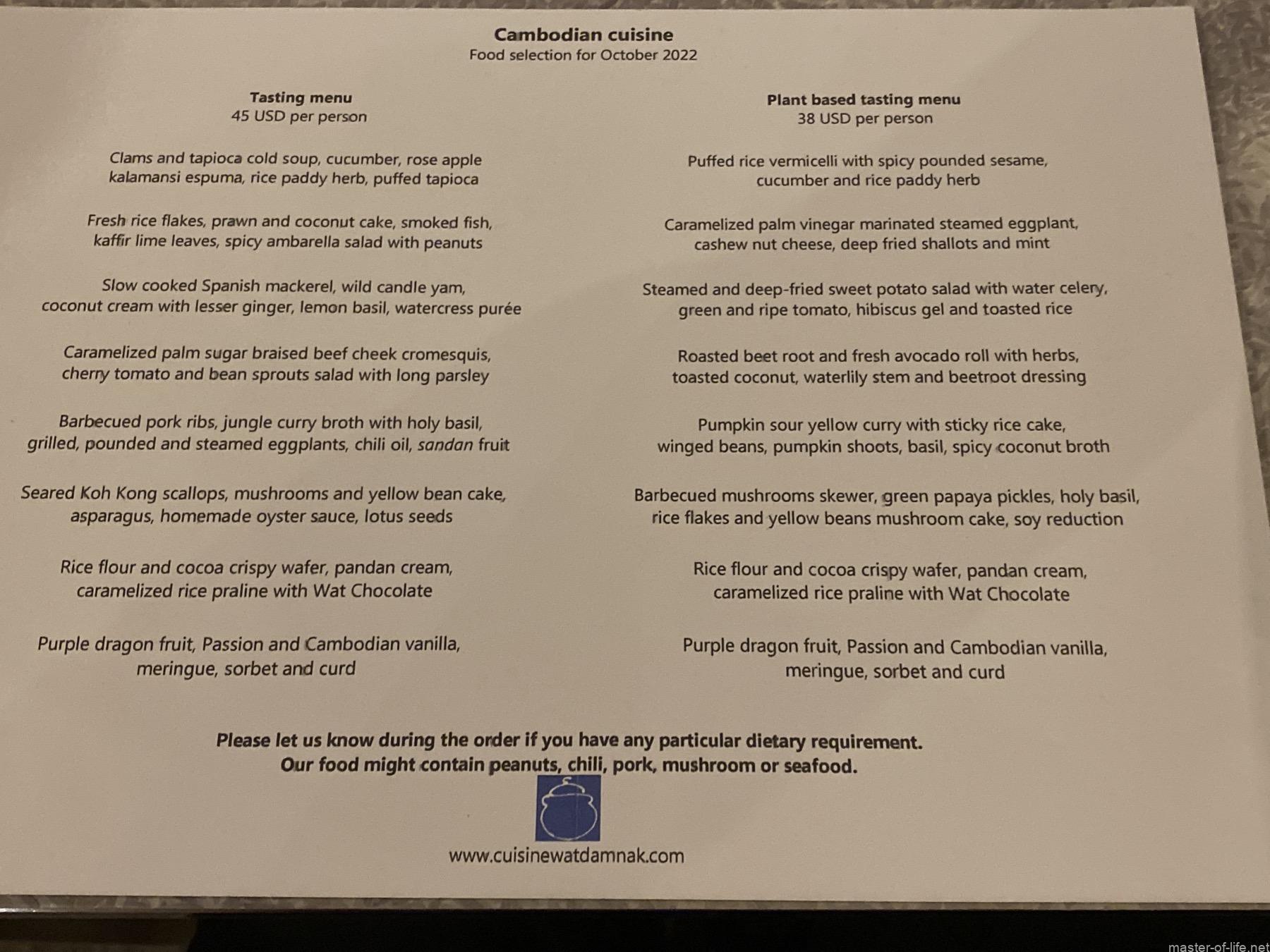

xこの日は二つのメニューから選ぶ形式でした。基本は二つコースから選ぶということのようですね。

植物ベースのメニューの方が安かったのですが、せっかくなのでTasting Menuの方をチョイス。

最初に来たのが、Clams and tapioca cold soup, cucumber, rose apple kalamansi espuma, rice paddy herb, puffed tapiocaという冷静のスープ。柑橘系の泡(エスプーマ)がのっています。

最初にさっぱりと、ということですね。

つづいては、Fresh rice flakes, prawn and coconut cake, smoked fish, kaffire lime leaves, spicy ambarella salad with peanuts。

こちらはエビのすり身のケーキ(フィッシュケーキで使う方のケーキ)にサラダがのったもの。緑色の葉っぱはコブミカンの葉。ケーキのしっかりした感じと爽やかさの組み合わせとなっています。

お次は、Slow cooked Spanish mackerel, wild candle yam, coconut cream with lesser ginger, lemon basil, watercress puree

鯖の下に野菜のピュレとココナツソース。Candle yumというのは調べてもよく分からないのですが、鯖の下の長細いヤム芋?のことかと思います。

徐々に濃いめの味になってきました。

そろそろ肉料理に入ってきます。

こちらはCaramelized palm sugar braised beef cheek cromesquis, cherry tomato and bean sprout salad with long parsley。

クロメスキというのはコロッケっぽいものですが、牛ホホ肉の煮込みが少しカリッとしているのは揚げているからなのかな。

続いても肉料理。今度は豚肉ですね。

Barbecued pork ribs, jungle curry broth with holy basil, grilled, pounded and steamed eggplants, chili oil, sandal fruit。

肉、肉と来て魚介に戻ります。

Koh Kong scallops, mushroomes and yellow bean cake, asparagus, homemade oyster sauce, lotus seeds。

蓮の実の食感が面白いのと、オイスターソースが美味しい。

そして締めのデザートに。

まずはRice flour and cocoa crispy wafer, pandan cream, caramelized rice praine with Wat Chocolate。

デザートの二品目は、Purple dragon fruit, Passion and Cambodian vanilla, meringue, sorbet and curd。

シャーベットにメレンゲ。ドラゴンフルーツの中の種のところが添えてあります。

最後はメニューにありませんでしたが、フルーツの盛り合わせをいただきました。

一品一品は小さいのですが、品数があるので満腹でしたし、いずれもワインに合うのでワインが進みました。

Tomo’s Comment Follow @tommasteroflife

今回は前回よりさらに短い滞在だったので打ち合わせしながらホテルで食べたりもして、あまりレストランでという機会は少なかったように思います。

そんな中でも、行きなれたカンボジア料理と初めてのレストランと2件の特徴的なところで食事ができたのはラッキーでした。

あとはちょっとストリートフードなども食べられたら大満足なのですが、それは次回の楽しみにとっておきたいと思います。

カンボジア料理の過去記事はこちら

【旅食】プノンペンでちょっとしゃれたクメール料理を食べたいときにおすすめ。「クラヴァン(Kravanh)レストラン」

【旅食】カンボジアに行ってきたので食べてきたものを総ざらい。何でもあって、美味しい。

【旅食】地元民に人気!活気溢れるプノンペン「ソヴァナレストラン(Sovanna Restaurant)」はカンボジア焼き肉だけではなく蟻の炒め物も食べられます

コメントを残す

【旅食】久しぶりのバンコクでタイ料理を堪能!

久しぶりに出張があり、これまた久しぶりにトランジットでバンコクに行く機会がありました。

タイは好きな国の一つで、アジア各国へのハブになっているので乗り継ぎで一泊したりすることも多かったですし(コロナ前は各国に直行便が出ていたのでかなり減ってきてましたが)、遊びに行くこともありました。仕事で一月ほど滞在したこともありました。

微笑みの国ということで、人々の感じもすごくいいのですが、辛さが本格的なタイ料理も大好きということもあり、短時間の滞在ではありましたが、楽しんできました。

セントラルエンバシーへ

今回は行きと帰りとで二回のバンコク立ち寄り。

行きは一泊ということで、夕食を現地の知人と一緒にすることに。

店選びはお願いしていたのですが、久しぶりのバンコクにふさわしくソンブーンを選んでくれました。

ソンブーンレストランは、小泉元首相も訪問したこともあるレストランなのですが、魚介類のメニューが秀逸で、中でも他ではなかなか食べられないものとしてプーパッポンカレーがあります。

プーというのがタイ語で蟹ということで、蟹のカレーということなのですが、ソンブーンのものは他の店とは一線を画す美味しさで、バンコクに行く際には必ず一回は食べていたと思います。(Wikiによればワタリガニがメインだったものをノコギリガザミに変えたことでヒットしたのだとか。)

レシピもネットには転がっていますし、自分でも作ってみたことがありますが、なぜかあの味にはなりません。ということで、バンコクで食べるのをいつも楽しみにしています。

昔バンコクに行った際に訪れたときはソンブーンといえば本店かラチャダー店に行くことが多かった記憶しかないのですが、最近では支店数もかなり増えているようです。(か、ただ昔は存在を知らなかっただけかも)

今回はトランジットで時間もないので交通の便がよいということで、セントラル・エンバシー店に行くことにしました。

最寄りのプルンチット駅からセントラル・エンバシーというショッピングモールまでは屋根付きの歩道で直結なので雨でも安心です。

待ち合わせまで時間が合ったので、セントラルエンバシーの地下にある食料品売り場をのぞいてみました。

ココナツ類が充実しています。下の方には調理器具も見えますが、売り物ではないのかも。

こちらはカレーペースト類。

行きのトランジットだったため、買うのはやめておきました。

ソンブーンにてプーパッポンカレーを

時間になったので上に上がってソンブーンへ。

ショッピングモールに入っているだけあって、イメージのソンブーンとはかなり違った綺麗な、というと語弊がありますが、庶民的ではない雰囲気のレストランとなっていました。

数年ぶりで再会した友人とあれこれと頼んでみました。

やはりまずはこちらということでプーパッポンカレー。

このとろとろした感じとオレンジ色のオイルが独特。蟹味も濃厚でご飯が進みます。

食べやすい殻なしにしましたが、殻付きの方がビジュアルとしては迫力があっていいかも。

つづいては、こちらもタイ料理では有名なオースワン。

牡蠣と卵の料理で、お好み焼きと説明されることもありますが、小麦粉ではなく片栗粉を使っているのでぷるぷるした食感なので、個人的にはお好み焼きという説明はいかがなものかと思ったり。

牡蠣のうまみが味わえる一品で、タイにくるとよく食べていました。

こちらはエビ料理。

サラダ風に出されることもあるのですが、こちらでは自分でエビにソースと薬味を添えていただきます。

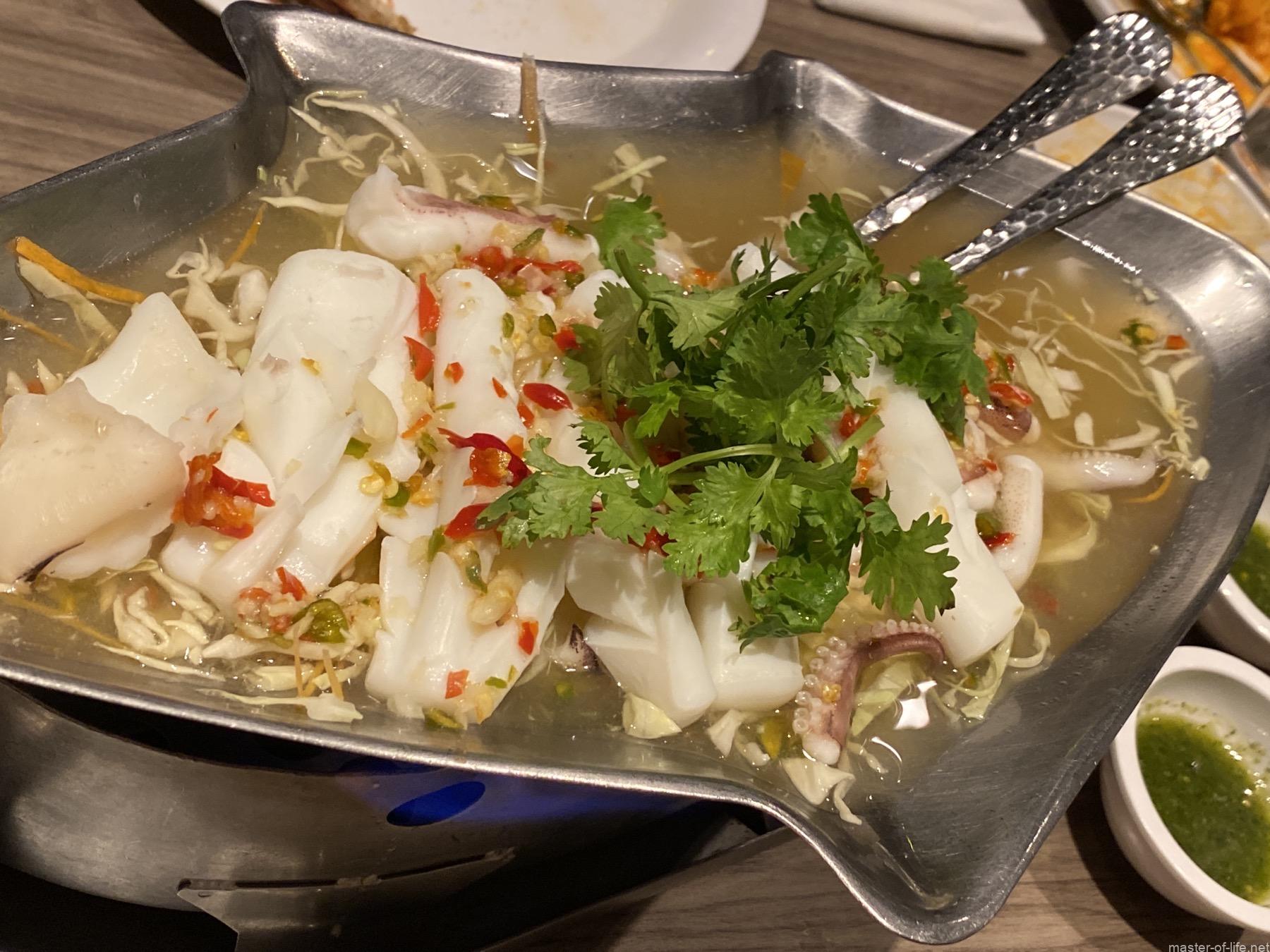

そしてイカのレモン蒸しもいただきました。

この魚の形をした鍋は見覚えがあります。以前は魚をこの鍋で食べた記憶が。

ということで、久しぶりのバンコクで、久しぶりのソンブーンの味を堪能しました。

ちなみにこちらが公式ページとなります。

ウィークエンドマーケットへ

帰りもバンコクでトランジットだったのですが、行きとは違い昼について夜に出発という感じでさらに時間がないスケジュール。

一応ホテルのデイユースもとっていたので、そのままホテルでじっとしていても良かったのですが、せっかくのバンコクということで、出かけることにしました。

とはいえ、一人で、しかも機内食も食べたばかりということもあり、がっつり食べるという感じではありません。

散歩しながら屋台で麺類でも食べようかと思っていたとき、ふとこの日が日曜日だということに気がつきました。

そう、買い物ができて屋台風のタイ料理が食べられる週末にやっているところ、ということでチャトゥチャック・ウィークエンドマーケットに行ってみることにしました。

空港ホテルからは1時間ちょっと。

Airport Rail Linkができて、バンコク市街まで行くのが格段に楽になりました。

モチット駅から歩いて数分です。

こちらからマーケットエリアに入ります。

せっかくタイで買い物ができるということで、一つお目当てのものがあり市場内を探し回りました。

そしてこちらのお店に到着。

食器類を売っているお店で、調理器具も扱っています。(場所的にはエリア17あたりです)

こちらで購入したのは、クロックとよばれる石臼です。

マーケットでお土産の石臼を購入。重かった😅

昔買ったのはかなり小さいやつで、もっと大きなのが欲しかったのです。 pic.twitter.com/grQROifOuI— Master of Life (@tommasteroflife)

昔、バンコクで料理教室に参加したとき、このクロックでタイカレーペーストを作ったことがあり、ずっとほしかったのです。

普通サイズのものはあまりにも重いので、小さいサイズのものは買って持って帰ったことがあるのですが、用途が限られるので、やはり大きなものがほしいと思っていました。

今回は手荷物で持ち込むだけなので、普通サイズを思い切って購入することにしました。といっても、さらに大きなサイズが二つあったのですが、そちらはさすがに重すぎということでこちらのサイズに。

お目当てのものも買えたので、あとは小腹を満たすだけとなります。

そこで見つけたのがこちらのお店。

屋台ではありませんが、なんとなく作りが屋台風。

メニューは壁に写真付きで貼ってあって分かりやすい。

値段も50バーツということで、お手軽です。

クリアスープのポークヌードルというのを頼んでみました。

麺は4種類から選べるのですが、今回はセンヤイという太い平麺で注文です。

量はかなり少なめなので、おやつ代わりにちょうどいいサイズ。

タイの食堂ではテーブルの上に調味料があるので、途中で味変して楽しめます。

こちらでも定番の4種類の調味料に加えて、ペーストっぽいものがあったのでいれてみたらあっさりしたスープにうまみが足されて、これが美味しくて大当たり。結局何のペーストなのか分かりませんでしたが、なんだったんだろう。

本当はさらに別の店でカオニャオマムアンというマンゴーと餅米のデザートも食べたかったのですが、小腹も満たされたので今回はやめておきました。

Tomo’s Comment Follow @tommasteroflife

久しぶりのバンコクということで、短時間ではありましたが、堪能してきました。

コロナでしばらく海外に行くこともなかったこともあり、改めて海外に行くということが新鮮に感じられます。

今回も出張が続いていた時期だったらトランジットはホテルで休んでいたかもしれませんが、寸暇を惜しんで街中まででてみることにしましたが、やはり行くと楽しいことや美味しいものがたくさんあるので正解だったと思います。

いつも新鮮な眼でものごとを見るということの大切さに気づかされました。

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

Tomo(@tommasteroflife)です。途上国の人々の健康の向上のために働いています。 2007年にロンドン大学衛生・熱帯医学校の「途上国の公衆衛生」コースを修了。 マニラ、ワシントンDC、ロンドン、アクラを経て現在は東京勤務。 GoonerでHolmesian。詳しくは

コメントを残す